明星公司的战略转向:从 Arc 到 Dia

The Browser Company 自 2019 年在纽约成立以来,一直备受瞩目。凭借累计 1.28 亿美元的融资和超过 5.5 亿美元的估值,这家公司及其核心产品 Arc 浏览器,在科技圈内迅速积累了声誉。 Arc 以其颠覆性的交互体验吸引了百万级高粘性用户,尤其在硅谷极客群体中,被视为近五年来最具创新性的浏览器产品,其设计理念显著超越了 Chrome 等传统浏览器。

然而,市场风向总在变化。在 2024 年春季完成新一轮 5000 万美元融资后, The Browser Company 做出了一个重大决定:将团队重心从维护现有 Arc 浏览器,转向研发一款全新的“AI 浏览器”。这意味着用户期待的 Arc 2.0 可能永远不会到来, Arc 的角色转变为维护状态。这个战略重心转移的背后,是对 AI 将重塑用户与互联网交互方式的深刻判断。

仅仅半年后,新产品 Dia 浏览器正式公布。创始人 Josh Miller 对外表示,团队对这款尚处早期阶段的产品充满了想法。现在, Dia 已通过邀请码方式开启公测。

为 AI 重新设计浏览器:Dia 的诞生逻辑

The Browser Company 这支以产品创新见长的团队,从一开始就设定了清晰的目标:从零开始,构建一款原生 AI 浏览器。他们认为,要真正实现 AI 与浏览器的深度融合,必须彻底推翻现有范式,进行“推翻重来”的设计,即便这意味着要部分搁置已初步成功的 Arc。

尽管 Arc 的具体用户总量从未公开,但其 Windows 版本上线首月即吸引 20 万用户, iOS 应用 Arc Search 在三个月内日活跃用户突破 10 万,这些数据证明了 Arc 在传统浏览器框架下的成功。然而, The Browser Company 判断, Arc 虽然代表了“传统浏览器时代”的一个高峰,但其架构本身并非为 AI 设计,后续添加的 AI 功能(如 Arc Max)也只是“附加品”,难以承载 AI Agent 所带来的交互革命。

Dia 官网明确传达了其核心理念:Dia 并非简单地在现有浏览器上叠加 AI 功能,而是将 AI 作为基础构建理念,旨在创造一个由 AI 驱动的全新浏览环境。

该公司认为,AI 不应仅仅是一个应用或按钮,而应渗透为浏览器的底层能力。那么, Dia 这款从设计之初就深度整合 AI 的产品,在实际体验中带来了哪些不同?

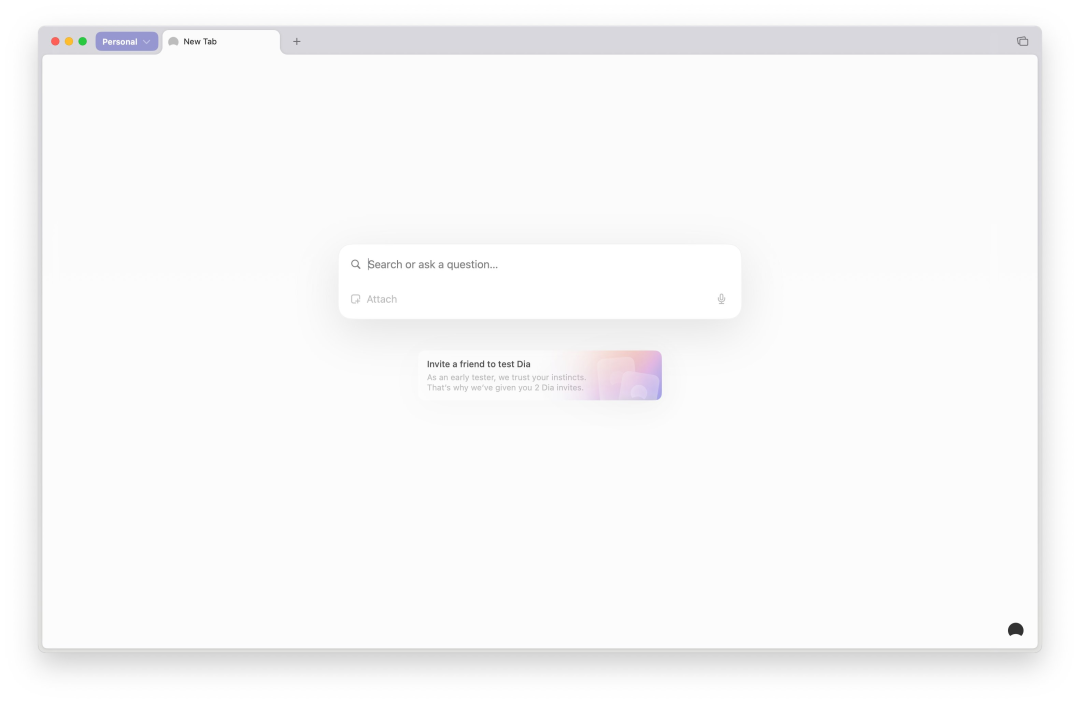

极简主义与个性化 AI 体验

初探 Dia,它整合了 GPT-4o 与 Gemini Flash 2.0 等多模态 AI 模型,支持个性化对话、视频内容分析和多任务处理,且目前免费、无使用限制。对于熟悉 Arc 的用户而言, Dia 的首页设计立刻展现出两者截然不同的产品哲学:从 Arc 的“复杂极客工具箱”转向 Dia 的“极简 AI 入口”。

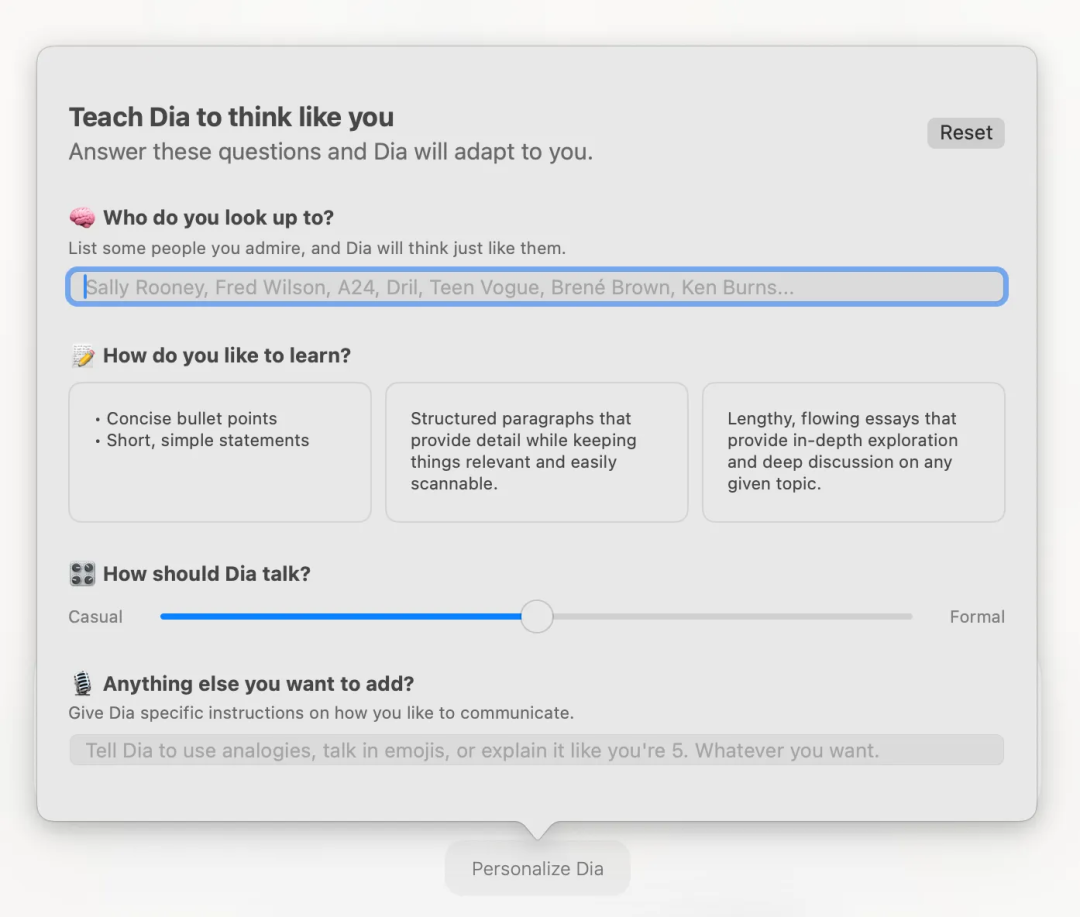

Dia 在首页提供了一个“Personalize Dia”功能,试图让 AI 更快地理解用户。通过询问用户崇拜的人物(如 Steve Jobs)、偏好的学习方式以及期望 Dia 的回答风格(如模仿 《The Atlantic》、《NYT》、《New Yorker》等媒体视角), Dia 试图构建一个更贴合用户思维方式和知识结构的 AI“投影”。这种个性化定制超越了简单的功能设置,深入到 AI 的“性格”层面。

Dia 甚至提供了多达 20 档的“回答风格”强度调节,允许用户精细控制 AI 的表达方式和情感色彩,这在当前 AI 应用中尚不多见。默认档位寻求平衡,而用户可以根据场景和个人喜好进行微调。初步体验下来, Dia 在 AI 对话的自然度和“人性化”方面表现不错,旨在提供“舒服”的交互感受。

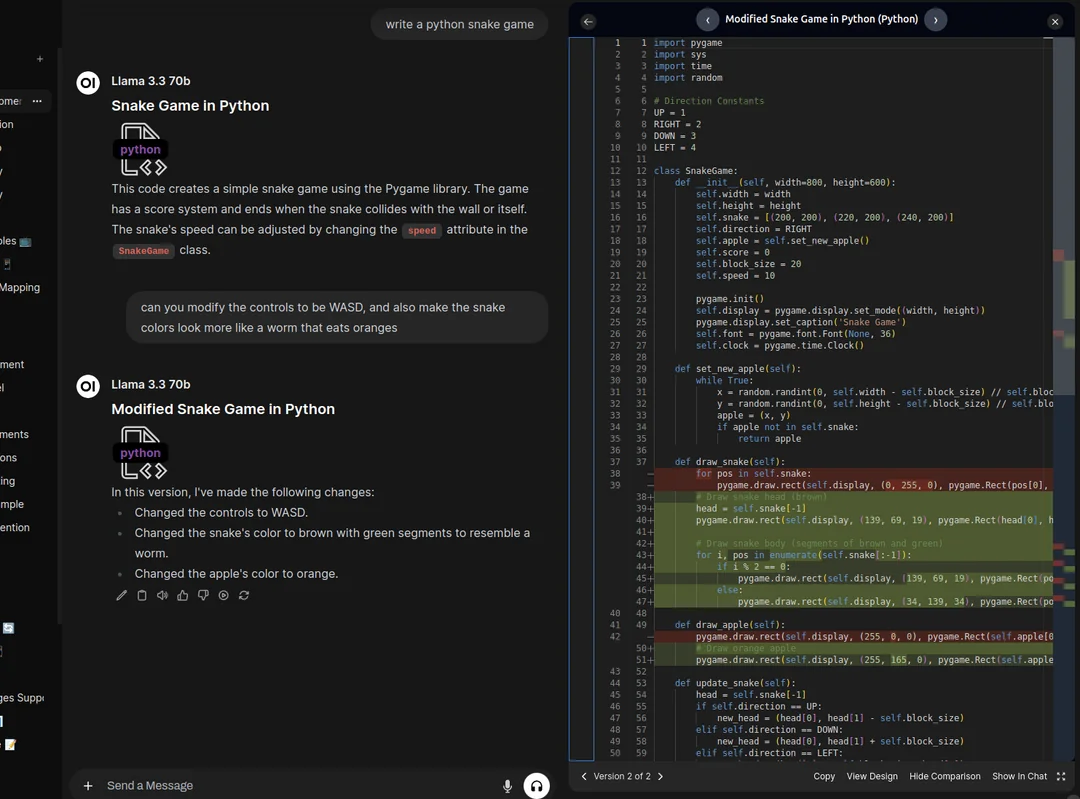

对于需要同时处理多个标签页和复杂信息的用户, Dia 的 @Tabs 功能(网页内容分析、自动推荐提示词等)展现了 AI 在信息梳理方面的潜力。早期演示中, Dia 甚至能执行更复杂的任务,如自动将邮件商品加入购物车,这已触及 Agent AI 的核心能力。当前版本的 Dia 对网页内容的读取粒度很细,同时强调通过 AI 能力简化用户界面和操作,追求一种“克制”的设计以提升效率。

Dia 预示着未来 AI 浏览器可能的发展方向:不再是冰冷的工具,而是能理解用户、适应用户,成为用户数字生活延伸的智能伙伴。

AI 浏览器战场的不同路径

将 AI 原生能力融入浏览器,让模型能更深入地理解用户浏览习惯和上下文,提供个性化、高效的服务,正成为一个热门方向。优秀的应用开发者开始打造自己的浏览器,试图抢占 AI 时代的入口。 Dia 的思路,与此前 Monica.im 团队打造 Manus AI 的过程有相似之处,但也存在显著的产品哲学差异。

Monica.im 团队在探索中发现,让人类和 AI 共用一个传统浏览器界面,体验可能并不理想。他们的解决方案是为 AI 单独创建一个浏览器环境(运行在虚拟机上),人类通过自然语言与 AI 交互,AI 则操作这个专用浏览器来执行任务。 Manus AI 因此更像是一个基于浏览器的 Agent AI 执行平台。

而拥有强大浏览器交互设计能力的 The Browser Company,则选择了另一条路:在 AI 能够更好地融入浏览器之后,重新设计浏览器的交互逻辑本身。 Dia 的目标是让 AI 成为浏览器不可分割的一部分,重塑用户与网页信息的交互方式。

百花齐放:AI 浏览器的赛道争夺

浏览器,作为互联网历史上的第一个关键“入口”,其形态虽历经变迁,至今在桌面端仍是聚合信息、执行操作的核心平台。网页浏览、邮件处理、文档协作、视频会议等行为,在大模型时代都构成了丰富的上下文(context),为 AI 提供了巨大的发挥和增强空间。

这也是为何近期 Agent AI 的讨论中,浏览器形态被频繁提及。除了 Dia 和 Manus AI 这样的创新者,传统巨头和新兴势力也纷纷入局:

Opera推出了内置 AI 助手Aria。Perplexity和传闻中的OpenAI也在研发自己的浏览器产品(如Perplexity的Comet)。- 一些并非以浏览器为主业的产品,也采用了基于

Chromium的桌面端形态,如字节跳动的豆包和阿里巴巴的夸克,它们功能全面,用户基数庞大,并承载着各自集团面向消费者(To C)的 AI 战略。Claude的桌面端应用也采用了基于Electron的 PWA 形态(本质仍是Chromium)。

豆包希望成为默认浏览器

部分 AI 浏览器或基于浏览器的 AI 产品

此外,还有一些公司专注于框架层,如 browser-use 和 Amazon 新发布的 Nova Act SDK,旨在让开发者更容易地调用浏览器能力来构建 AI 应用。

从 AI 接入方式看,目前的 AI 浏览器大致可分为三类:

- 传统浏览器 + AI 助手(Copilot):如早期的

Microsoft Edge集成Copilot,以及Chrome上的各种 AI 插件(如Monica.im)。AI 作为附加功能存在。 - AI 内建于浏览器底层:AI 拥有更高权限,能更深入地理解和操作浏览器。

Arc Max的标签页整理、Opera Aria的操作执行、Dia对用户历史的记忆能力(规划中)都属于此类。豆包和夸克的桌面端,其“上网”功能似乎已不是唯一核心。OpenAI和Perplexity的产品大概率也落在此范畴。 - 为 AI 设计的专用浏览器:以

Manus AI为代表,用户与 AI 交互,AI 在后台操作一个独立的浏览器实例。这被一些人视为更接近“终局”的Agent AI解决方案。

未来展望:AI 浏览器的机遇与挑战

功能性的发展路线图似乎已成为行业共识:

- 初期:AI 处理单个信息单元,如读取网页、提取视频字幕、理解当前页面上下文。

- 中期:上下文扩展,AI 能理解多个标签页内容,甚至记忆用户历史浏览和操作记录。

- 最终:AI 代理用户执行复杂操作,如在线购物比价、自动回复邮件、撰写文档、辅助设计等。

这无疑是一个颠覆传统浏览器体验的巨大机遇。然而,挑战同样巨大。首先,改变用户长期形成的浏览器使用习惯极为困难,即使产品再创新,迁移成本也是巨大的障碍,这也是 Chrome 能够长期维持市场主导地位的关键。

其次,对于 Dia 这样的新产品,如何在提供强大 AI 功能的同时,保持简洁易用的体验,并找到可持续的商业模式(目前免费),将是长期考验。

最后,这场竞赛不仅有像 The Browser Company 这样获得巨额融资的明星创业公司,还有 Google (Chrome)、 Microsoft (Edge) 等拥有庞大用户基础和资源的传统巨头,以及像 Manus AI 那样可能从不同角度切入的黑马。

AI 浏览器究竟是 AI 应用生态中的一个过渡形态,还是最终的入口级产品?目前下定论为时尚早。但可以肯定的是,浏览器这个经典的互联网产品形态,正因 AI 的注入而焕发出新的活力,成为 Agent AI 短期内最值得关注和最可能率先取得突破的应用领域之一。这场关于下一代互联网入口的争夺战,才刚刚拉开序幕。

© 版权声明

文章版权归 AI分享圈 所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...