在这个信息爆炸的时代,短视频平台如同一个巨大的“时间黑洞”,吞噬着人们大量的碎片时间。为了对抗这种数字沉迷,各种屏幕健康管理工具和数字极简生活方式应运而生,但效果往往差强人意。最近,一款名为 WikiTok 的应用另辟蹊径,试图用一种颇具“魔法”色彩的方式—— 以 “魔法” 对抗 “魔法” ——来解决这个问题:既然你沉迷于 无限 地刷下一条,那就让你在知识的海洋里 “刷个够”。

这款应用由一位富有创意的外国网友借助 AI 技术打造,其核心理念是将严肃的维基百科内容,转化为类似抖音短视频的信息流形式,让用户在 无限 下滑中,潜移默化地吸收知识。因此,这款应用被形象地命名为 「WikiTok」 。

“换皮” 不彻底的 “伪 TikTok”:WikiTok 真的能 “Tok” 起来吗?

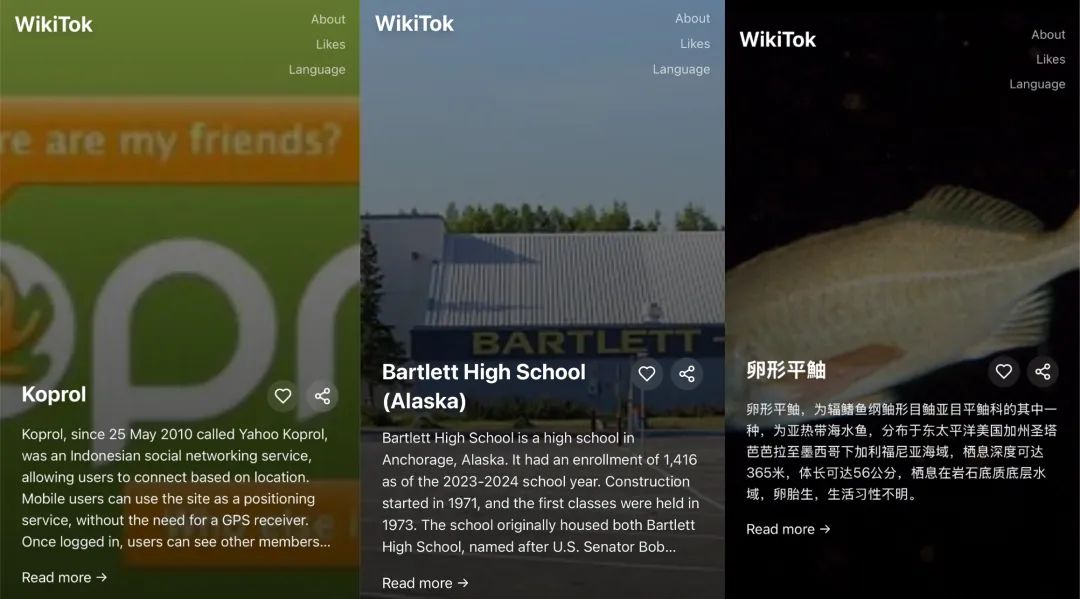

WikiTok 本质上只是一个非常简单的网页应用,其页面设计也极为朴素:一个随机推送的维基百科词条占据了页面的主要位置,用户只需 无限 下滑屏幕,即可刷新并浏览新的词条。页面上方的红心 ❤️ 按钮用于收藏感兴趣的内容,点击 “阅读更多” 链接则会跳转到维基百科官方页面以查看更详尽的信息。值得注意的是,WikiTok 奉行 “内容随机推送” 原则,词条与词条之间没有任何算法推荐机制。

WikiTok 的开发者希望用户能在这种随机浏览的过程中,不期而遇地发现一些有趣的信息,从而在潜移默化中增长见识,并将原本用于刷短视频的碎片时间,转化为有意义的知识获取过程。正如 ArsTechnica 网站的报道所评价的那样,WikiTok 的魅力在于 “你永远无法预测下一次跳转会带你去哪里,这种未知感本身就充满了惊喜”。

WikiTok 的开发者 Gemal 似乎对算法推荐抱有一种天然的抵触情绪。他曾公开表示,坚决不会在 WikiTok 中加入任何形式的算法。他认为: “很多人都在呼吁 WikiTok 加入算法,甚至在 GitHub 上留言建议。但我始终认为,我们的生活已经被各种无处不在、又不透明的算法所裹挟,为什么我们不能在这个世界上保留一小块净土,让用户体验一下完全没有算法干预的信息浏览方式呢?”

Gemal 的出发点固然理想主义,但实际的用户体验却令人不敢恭维。在实际体验中,笔者不得不机械地 无限 下滑数十次屏幕,才能勉强刷到一个稍微感兴趣的词条。这种完全随机的内容推送机制,无异于让用户在 总计超过 6400 万条的维基百科条目中盲目 “开盲盒” 。笔者原本希望在知识的海洋中自由自在地遨游,结果却发现自己仿佛在茫茫大海中捞针,效率极其低下,体验也略显 令人沮丧 。

然而,理想很丰满,现实很骨感。在实际体验中,笔者在 WikiTok 上 无限 刷了将近五十个词条,才 偶然 刷到一条 “锁子甲”,而且之后就再也没有出现过任何与中世纪主题相关的词条。即使点击了红心 ❤️ 收藏,也仅仅是将 “锁子甲” 词条孤零零地保存在收藏夹中,等待日后 “临幸”。 目前来看,WikiTok 仅仅只是徒有 “TikTok” 的外壳,却并未领悟到 TikTok 成功的精髓——算法推荐 。 TikTok 之所以能够让用户 无限 沉迷,很大程度上归功于其强大的算法推荐能力,它能够精准地捕捉用户的兴趣偏好,并在相关内容之间进行 无数 横向推荐,引导用户不断深入探索。

反观传统的维基百科,虽然没有算法推荐的加持,但其自身却拥有强大的知识链接网络。用户在阅读一个维基百科词条时,可以 轻松 通过点击词条内部的链接,跳转到其他相关的词条,从而实现知识的 无数 扩展和延伸。 实际上,一个高质量的维基百科词条,本身就相当于一个 微型 的 “算法推荐系统”。 以 “中世纪” 维基百科词条为例,该词条不仅内容详实,信息量 巨大 ,还包含了成百上千个内部链接,以及数量众多的外部参考文献和推荐阅读资源。

简而言之,TikTok 的推荐逻辑是 “单条内容关联” ,维基百科的知识组织方式是 “全面铺开,网状互联” ,而 WikiTok 则 有些 介于两者之间:它试图以 TikTok 的 “单条内容” 形式来呈现维基百科 “全面铺开” 的知识,却又人为地阉割了 TikTok 赖以成名的算法推荐机制,最终导致产品形态略显 “割裂”,用户体验也大打折扣。

当然,我们也不能对 WikiTok 过于苛责,毕竟这只是一个诞生仅一个半小时的 “超 早期” 版本,很多功能和体验上的不足之处也在情理之中。 考虑到 WikiTok 仅仅是一个借助 AI 技术快速搭建的 MVP(最小化可行产品) ,我们或许应该对其未来的发展抱有更多的期待和包容。

AI 能否赋予 WikiTok “改天换命” 的魔力?

WikiTok 的创意灵感,最初来源于开发者 Tyler Angert 在社交媒体上发布的一条略带 “戏谑” 的推文: “一个有点疯狂的想法:将整个维基百科都放在一个单页 无限 可滚动页面上。” 这条推文一经发布,立刻引发了大量网友的围观和热议。 一位网友评论道: “更妙的主意是,做一个可以根据你的兴趣偏好,进行个性化内容推荐的 无限 下滑维基百科页面。” Angert 将这个 想法 命名为 “WikiTok” 。 这条推文随后被 无数 转发,并在短短几个小时后, 被 开发者 Gemal 看到。

然而,算法缺失并非 WikiTok “体验平平” 的唯一原因。 其在内容呈现形式方面, 也 存在着一定的 “粗糙感”。 目前 WikiTok 的词条呈现方式 非常 简单,仅仅是 只有 文字摘要,再配上一张从词条中随机截取的、经过放大处理的 图片 ,整体视觉效果略显 “简陋”,甚至让人产生一种 “穿越回 ADSL 拨号上网时代” 的错觉。

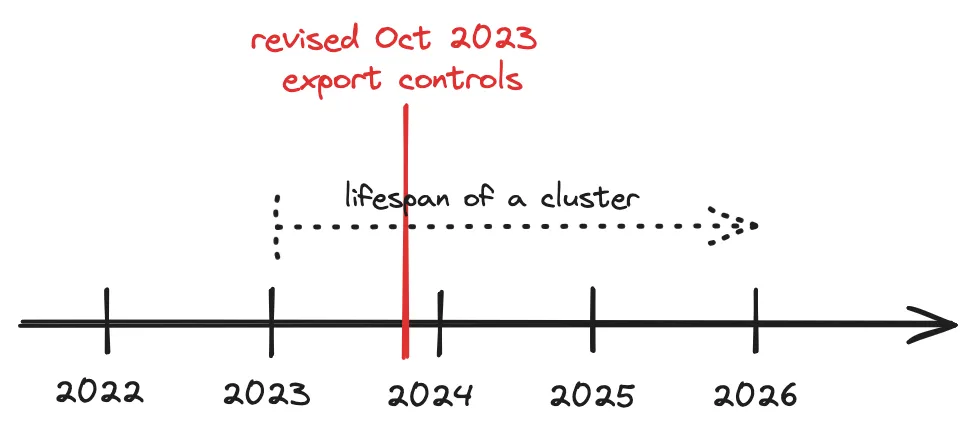

在内容呈现形式上,AI 同样可以为 WikiTok 带来 巨大 的想象空间。 例如,可以将 WikiTok 与 Sora、Runway、可灵 这类 AI 视频生成平台深度 整合 , 提取维基百科的文字摘要, 自动 生成 15 秒左右的知识科普短视频,或者更生动的动态图文内容,甚至可以加入 AI 语音解说,进一步提升内容的可看性和趣味性 。 围绕知识和信息的可视化呈现,AI 还可以发挥更大的作用,例如生成交互式 3D 模型、时间轴动画、信息图表等 可视化 工具, 以 帮助用户更直观、更形象地理解抽象的知识概念。

如果 WikiTok 未来能够 连接 个性化推荐算法,并充分利用 AI 技术来 改进 内容呈现形式,或许就能真正 转变 为一款 现象级 的 “知识版 TikTok”,让用户在 无限 下滑的过程中, 不知不觉 地 沉浸在 知识的海洋,并 不自觉 地成为 Wikiholic(维基成瘾者)。 更进一步来说,算法推荐和 AI 条目短视频可以作为可选项 提供 给用户, 让 “原教旨主义” 维基百科用户继续享受 随机 浏览的 “惊喜感” , 同时也为更广泛的大众用户 开启 沉浸式知识探索的大门。

维基百科本身就是一个 庞大 的互联网知识宝库, 包含 海量信息、 巨大 知识密度和 无限 知识领域。 同样是利用碎片化时间,如果能将 “刷了三个小时 TikTok,感觉人生一片虚无” 变成 “刷了三小时 WikiTok, 竟然浅浅入门了一个新领域! ” , 在获取更多有价值信息的同时,还能 减少 “信息 过载 ” 带来的负罪感, 何乐而不为呢?

个人 常期待,在 AI 技术日趋成熟的 今天 , 能够看到一个真正成熟、 的确 好用的 WikiTok 出现, 它或许能在搜索引擎、大型语言模型、算法推送和传统百科全书之间, 找到 一条 独特 且 能够 触达大众的知识传播新路径, 真正实现 “知识普惠” 的 崇高 愿景。

© 版权声明

文章版权归 AI分享圈 所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...